Il romanico

Roma e il Sacro Romano Impero

La scelta “romana” di Carlo Magno è, di

fatto, la scelta del classico. Carlo, così come era in realtà successo per i re

barbari oramai romanizzati, ha Roma come punto di riferimento, un punto di

riferimento politico, statale, culturale, artistico e, come tale, degno di

essere ripreso e attualizzato nel mondo a lui contemporaneo.

Parlare di cultura romana significa, in

un certo senso, prendere posizione critica rispetto alla deriva anticlassica, e

più specificatamente germanica, che aveva caratterizzato i secoli centrali del

cosiddetto Medioevo. La scelta carolina di riproporre l’architettura della

Basilica romana di San Pietro, quale punto di riferimento

architettonico-spaziale per le costruzioni sacre, e quella di divulgare la

cultura attraverso una nuova scrittura, in grado di essere compresa anche da

fasce sociali meno colte e meno ricche, assieme allo sviluppo dei pellegrinaggi

e la nascita di una coscienza borghese, portano ad un profondissimo capovolgimento

di valori e ad una svolta che può essere intesa come “pre-umanistica”.

Pensare a un’esportazione tout court

della cultura figurativa (e non solo), romana, è però fuorviante. Non si

tratta, infatti, di una copia a-critica della romanità, ma di una vera e

propria reinvenzione di essa, di una traduzione, di una trasposizione di Roma

in tutto l’Occidente europeo, ridiventato Impero Romano proprio ad opera di

Carlo. Mai come in questo momento Roma diventa eterna, diventa un mito; Roma

non appartiene ad alcun tempo ma sono tutti i tempi che appartengono a Roma;

Roma non si concretizza in un gusto antiquario per vestigia frammentarie ma rivive

proprio tramite tali frammenti; e Roma

supera la stessa idea che si ha di sé, come lo stesso Impero di Carlo,

scavalcando uno iato durato circa 400 anni, si ricollega immediatamente all’Impero

di Costantino; i tempi si annullano, le distanze si annullano, Carlo Magno è

Costantino come papa Leone III è papa Silvestro e, proprio in quanto Romanorum Imperator Augustus, Carlo si

fa promotore della più grande rinascita dell’Impero, secondaria solo alla

restaurazione del grande Impero Romano ad opera di Costantino.

Spazio dell'Uomo e spazio di Dio nella chiesa romanica

Dal punto di vista delle costruzioni

sacre (perché l’architettura romanica è in massima parte un’architettura

religiosa), è chiaro che la Roma proposta è quella costantiniana e, in

particolare, quella che produce la Basilica vaticana.

Dal punto di vista delle costruzioni

sacre (perché l’architettura romanica è in massima parte un’architettura

religiosa), è chiaro che la Roma proposta è quella costantiniana e, in

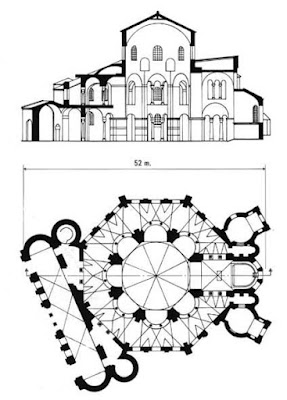

particolare, quella che produce la Basilica vaticana.  La presunta Basilica costantiniana di San

Pietro -formata da un corpo longitudinale plurinavato, preceduto da un

quadriportico e concluso in un transetto rettilineo più o meno sporgente e quindi

in un’abside semicircolare - è l’edificio di riferimento dal IX all’avanzato

XII secolo. Tale edificio, esportato in tutta Europa grazie all’azione dei

monaci benedettini (si ricordi che l’Abbazia di Montecassino riprendeva le

medesime forme e decorazioni di San Pietro in Vaticano), e dei pellegrini, viene

necessariamente realizzato coi materiali propri dei singoli luoghi in cui è

riproposto, da muratori aggiornati a tecniche diverse da situazione a

situazione e, necessariamente, muta in maniera profondissima, pur rimanendo

fedele al modello di base. Si diffonde, quindi, in tutta Europa una struttura

architettonica complessa, composta da parti ben evidenziate (un quadriportico, le

navate, un transetto, un’abside), ma sempre diversa, sempre espressione del

luogo in cui viene realizzata, e ciò non solo dal punto di vista architettonico

ma anche, e soprattutto, socio-culturale.

La presunta Basilica costantiniana di San

Pietro -formata da un corpo longitudinale plurinavato, preceduto da un

quadriportico e concluso in un transetto rettilineo più o meno sporgente e quindi

in un’abside semicircolare - è l’edificio di riferimento dal IX all’avanzato

XII secolo. Tale edificio, esportato in tutta Europa grazie all’azione dei

monaci benedettini (si ricordi che l’Abbazia di Montecassino riprendeva le

medesime forme e decorazioni di San Pietro in Vaticano), e dei pellegrini, viene

necessariamente realizzato coi materiali propri dei singoli luoghi in cui è

riproposto, da muratori aggiornati a tecniche diverse da situazione a

situazione e, necessariamente, muta in maniera profondissima, pur rimanendo

fedele al modello di base. Si diffonde, quindi, in tutta Europa una struttura

architettonica complessa, composta da parti ben evidenziate (un quadriportico, le

navate, un transetto, un’abside), ma sempre diversa, sempre espressione del

luogo in cui viene realizzata, e ciò non solo dal punto di vista architettonico

ma anche, e soprattutto, socio-culturale.

Proprio questo ultimo aspetto è quello

più interessante per poter comprendere appieno il Romanico. Sviluppandosi nei

centri urbani spesso ancora molto giovani, in quanto nati lungo le vie di pellegrinaggio,

la chiesa è espressione del popolo, della nuova classe dirigente – la borghesia

– e, come tale, diventa l’immagine concreta della nuova economia che nasce dopo

la scomparsa delle frontiere europee, un’economia che prevede un continuo

scambio culturale tra luoghi molto distanti tra loro e, quindi, una

contaminazione smisurata di esperienze e influenze dal punto di vista tecnico,

strutturale, architettonico e decorativo.

La presenza dell’Uomo nella costruzione

della chiesa romanica porta a un mutamento profondo nel rapporto tra esso e il

“divino”. Nella chiesa, espressione della borghesia, necessariamente muta il

rapporto tra il fruitore di essa e ciò che si palesa sull’altare e nell’abside.

Umanizzata fino all’osso, la chiesa non è più semplicemente il luogo che

accoglie la presenza di Cristo, ma è principalmente il luogo dove l’Uomo

incontra la divinità, e la incontra attraverso i mezzi umani, la incontra

attraverso un percorso che deve controllare e misurare, la incontra attraverso

un vero e proprio dialogo con Dio, un dialogo che si svolge in uno spazio

sempre più misurato e, quindi, in un tempo sempre più percepito.

La presenza dell’Uomo nella costruzione

della chiesa romanica porta a un mutamento profondo nel rapporto tra esso e il

“divino”. Nella chiesa, espressione della borghesia, necessariamente muta il

rapporto tra il fruitore di essa e ciò che si palesa sull’altare e nell’abside.

Umanizzata fino all’osso, la chiesa non è più semplicemente il luogo che

accoglie la presenza di Cristo, ma è principalmente il luogo dove l’Uomo

incontra la divinità, e la incontra attraverso i mezzi umani, la incontra

attraverso un percorso che deve controllare e misurare, la incontra attraverso

un vero e proprio dialogo con Dio, un dialogo che si svolge in uno spazio

sempre più misurato e, quindi, in un tempo sempre più percepito. A questo punto è chiaro che analizzare

l’architettura romanica dal punto di vista meramente strutturale, appare fuorviante

e anche limitativo. È vero che lo scambio economico e culturale tra le varie

regioni dell’Impero porta a contaminazioni costruttive, è vero che le stesse

premesse carolingie, volte alla sottolineatura del ruolo dell’Imperatore nel

rapporto col popolo che portavano alla nascita del Westwerk, diventano un

linguaggio desemantizzato che si diffonde in maniera uniforme in tutto

l’Impero, ma è anche vero che è proprio grazie all’intervento del cittadino

nella costruzione del tempio si può riconoscere una serie di eventi architettonici,

da leggere come “necessari” alla presenza dell’Uomo nella casa di Dio.

A questo punto è chiaro che analizzare

l’architettura romanica dal punto di vista meramente strutturale, appare fuorviante

e anche limitativo. È vero che lo scambio economico e culturale tra le varie

regioni dell’Impero porta a contaminazioni costruttive, è vero che le stesse

premesse carolingie, volte alla sottolineatura del ruolo dell’Imperatore nel

rapporto col popolo che portavano alla nascita del Westwerk, diventano un

linguaggio desemantizzato che si diffonde in maniera uniforme in tutto

l’Impero, ma è anche vero che è proprio grazie all’intervento del cittadino

nella costruzione del tempio si può riconoscere una serie di eventi architettonici,

da leggere come “necessari” alla presenza dell’Uomo nella casa di Dio. I linguaggi regionali del romanico italiano

La lettura dello spazio architettonico

della chiesa romanica ora proposto, evidentemente non può prescindere dalle

membrature architettoniche che lo definiscono e lo comprendono ma, allo stesso

modo, dà a esse un valore che non è meramente strutturale ma, essenzialmente,

storico-artistico e umanistico.

Pur essendo strettamente collegata alle

influenze economico-commerciali che determinano l’eterogeneità delle realtà

culturali europee, nella stragrande maggioranza delle chiese romaniche la

presenza dell’essere umano è fondamentale. In maniera diversa: che ciò avvenga

tramite una frammentazione spaziale, tramite una scelta dei soggetti

decorativi, tramite un controllo dimensionale e proporzionale delle singole

parti componenti l’organismo architettonico, sempre appare palese la necessità

di controllare, armonizzare la struttura, rendendola immediatamente

riconoscibile come frutto della razionalità umana.

Le influenze dovute alla situazione

economico-commerciale che caratterizza questo particolare periodo storico e

questa particolare situazione politica, basata essenzialmente sul libero

scambio e sulla libera circolazione di idee, vede il “ritorno a Roma”

esprimersi non solo in linguaggi nazionali ma anche, almeno per quanto riguarda

l’Italia, in particolarismi locali o regionali che possono essere sintetizzati

in :

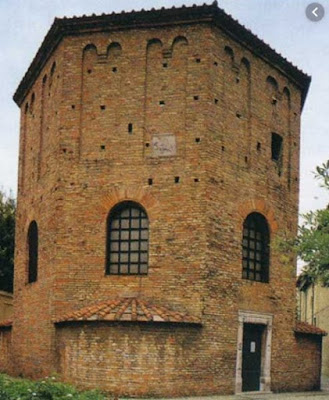

Romanico lombardo

Romanico padano

Romanico veneto-veneziano

Romanico umbro-marchigiano

Romanico toscano e fiorentino

Romanico pugliese

Romanico normanno-bizantino nel meridione d'Italia

Rinascita paleocristiana nel Lazio e a Roma

Romanico lombardo

Romanico padano

Romanico veneto-veneziano

Romanico umbro-marchigiano

Romanico toscano e fiorentino

Romanico pugliese

Romanico normanno-bizantino nel meridione d'Italia

Rinascita paleocristiana nel Lazio e a Roma

Commenti

Posta un commento