Piero della Francesca

Piero della Francesca e il Neoplatonismo

Piero

della Francesca è il più grande pittore del ‘400 del centro Italia e incarna la

figura dell’artista che aderisce in toto al movimento neoplatonico 400esco.

Accanto all’interesse verso la pittura, Piero della

Francesca è strettamente legato a ricerche di tipo matematico e geometrico e

scrive anche un trattato, chiamato “De perspectiva pingendi”, in cui teorizza

la possibilità di arrivare alla conoscenza dello spazio e del tempo tramite un

sistema razionale di relazioni tra le cose, basato su corrispondenze

matematiche. La sua adesione al movimento neoplatonico centritaliano si coglie

nella sua continua affermazione pittorica che, pur non prescindendo dal mondo

esperienziale e dai fenomeni naturali, sia necessario astrarsi da essi, per

poter risalire ad una forma perfetta, non soggetta al mutamento delle forme

naturali variabili, che riconosce nei solidi geometrici. L’esperienza pittorica

di Piero della Francesca è tra le più alte mai concepite nel Rinascimento

italiano, e non solo; la sua pittura, così perfetta, limpida, distante dal

mondo e mai toccata da eccessi di passione o da gestualità larghe, così chiusa

nella sua perfezione geometrica non è mai fredda; infatti, nel suo distacco

dallo scorrere degli eventi, dai complicati rapporti di causa-effetto

contingenti, i suoi personaggi non sono mai avulsi dal mondo e non appaiono mai

frutto di meri esercizi di stile. Essi trovano perfetta aderenza alla realtà, i

ritratti ricalcano in maniera eccezionale le fattezze del personaggio,

rappresentato con una perfezione che certamente è fiamminga, ma che piega la

necessità di parossistica attenzione verso i particolari in dati di tipo

storico-ambientale, che concorrono a dare dignità e personalità al protagonista

del dipinto.

Il Battesimo di Cristo

L’opera è una delle più importanti tavole di Piero della Francesca, datata al 1445 si trova alla National Gallery di Londra, ed è da sempre oggetto di controverse discussioni, e quindi datazioni. Ciò è dovuto alla complessa iconografia che vede, accanto alla scena principale, una serie di figure (angeli e dignitari bizantini sullo sfondo), di difficile interpretazione. L’opera mostra al centro Cristo, in posizione eretta e con le mani giunte, affiancato da un albero, dietro al quale si riconoscono tre angeli; a sinistra di Cristo è la figura di San Giovanni Battista, colto nel momento in cui sta battezzando Gesù, mettendo sulla sua testa dell’acqua che scende da una conchiglia. L’ambiente in cui si svolge la scena è apparentemente naturalistico e molto particolareggiato, alla maniera fiamminga - si riconosce la valle alle pendici della collina dove si trova Borgo San Sepolcro (luogo natale di Piero), simbolicamente intesa come la città di Gerusalemme – ma di fatto risponde ad una serie di calcoli matematici e prospettici che fanno di esso un luogo decisamente intellettuale. Che tutto sia misurato, equilibrato e definito, lo si nota non solo grazie all’espressione assorta e distaccata di ogni singolo personaggio, ma anche tramite una attenta lettura della composizione dell’intero dipinto. La tavola è divisa in due parti, quella inferiore è esattamente quadrata mentre la parte superiore è vicinissima a un semicerchio di diametro identico al lato del quadrato. Ciò rimanda immediatamente agli studi di Brunelleschi e di Masaccio, circa la necessità di avere dei luoghi perfettamente definiti dal punto di vista compositivo-geometrico e, contemporaneamente, declina questi studi astratti in forme naturalistiche immediatamente riconoscibili. Tornando alla descrizione, infatti, se il centro del corpo di Cristo è asse di simmetria, individuando una linea diritta che, passando attraverso il naso arriva a terra tra le gambe e al di sopra si collega alla goccia che scende dalla conchiglia e quindi alla colomba che vola sulla testa di Gesù, allo stesso modo le ali spiegate della colomba sono una porzione del lato superiore del quadrato che accoglie l’intera scena. La chioma dell’albero sembra riprendere, a questo punto, la forma della cupola della Sacrestia vecchia di San Lorenzo a Firenze, e lo schema quadrato che regola la composizione dell’opera si ricollega immediatamente ai medesimi schemi architettonici brunelleschiani. Tornando al paesaggio è chiaro il riferimento alla pittura fiamminga ma, è altrettanto chiaro che l’attenzione verso ogni aspetto di esso, dagli alberi alle montagne, alla città fortificata, non diventa oziosa descrizione, ma concorre alla definizione di una scelta simbolica da parte del pittore, nel voler rappresentare la vallata del Montefeltro e Borgo San Sepolcro come immagini dei luoghi della Sacra Scrittura. Un’altra spia di una mancanza di attenzione verso il mero dato naturalistico è data dalle condizioni luminose, in cui la scena e l’ambiente si trovano. La luce chiarissima, che non permette ai colori di mutare di tono ma li esalta nella loro purezza, non trova alcun riscontro con situazioni luministico-paesaggistiche; la luce del quadro è bianca, totalmente intellettuale e, presumibilmente, avente il valore di luce assoluta. Essa permette ai colori di manifestarsi per quello che sono, senza scarti tonali, e acquistando un valore simbolico di enorme impatto; se tutta la composizione vede un alternarsi di colori primari (giallo, rosso e blu), ecco che la figura di Cristo, così come la Colomba e l’albero, sono “color del marmo”, di un bagliore quasi accecante, come a dimostrare, da una parte, la totale estraneità del Divino alla scena terrena e dall’altra, l’assimilazione del corpo di Cristo all’albero e quindi, come vedremo adesso, al cilindro. Questa assolutezza a-temporale e a-spaziale apre la strada ad una riflessione sulla scelta di Piero di andare ben oltre le forme naturalistiche e di proporre, invece, una vera e propria sintesi di luce e colore nella forma geometrica, che lo stesso ravvisa oltre ogni forma variabile del reale. Il corpo di Cristo e l’albero hanno forme cilindriche, lo stesso cilindro è ravvisabile nei corpi degli angeli posti dietro all’albero, evidenziando come tale figura geometrica sia in realtà la forma verso la quale ogni corpo tende. Geometrismo puro si riscontra ancora nel modo di definire le montagne e ogni chioma degli alberi, un geometrismo che mette in crisi profondissima l’attenzione verso la variabilità naturalistica ma, partendo da essa, raggiunge la regione della certezza che è il mondo delle idee immutabili proprie della filosofia neoplatonica.Ritratto doppio di Federico da Montefeltro e Battista Sforza.

Il ritratto doppio di Federico da Montefeltro e della moglie Battista Sforza,

realizzato tra il 1465 e il 1472, è uno dei capolavori di Piero della Francesca

e, certamente, tra le opere che maggiormente mostrano il livello di sintesi

raggiunta in Italia tra il naturalismo fiammingo e l’idealismo neoplatonico.

L’opera,

originariamente configurantesi come un doppio ritratto in un’unica cornice,

mostra i due duchi di Urbino di profilo, contro un paesaggio minuziosamente

descritto e inserito in una luce limpidissima, che riproduce in maniera chiara

la vallata del Montefeltro.

Il

ricorso alla raffigurazione di profilo certamente rimanda ad una sorta di

accentuazione della “romanitas” dei personaggi che, come tutti i Signori del

‘400, sentivano forte la necessità di trovare nell’arte e nella cultura romana

i loro punti di riferimento, anche in relazione alla divulgazione della loro

immagine. Proprio in tal senso è da intendere anche l’accentuata attenzione

verso la somiglianza fisiognomica; Battista Sforza e Federico da Montefeltro

sono, infatti, descritti con un enorme dispendio di particolari; il pittore,

indugiando sulla pettinatura e sui gioielli della duchessa, sul naso adunco e

sui nei di Federico, si ferma a evidenziare attraverso i particolari anatomici

anche, e principalmente, la nobiltà dei personaggi, il carattere del principe

perfetto.

-->

Ora è proprio in questa capacità di cogliere la

personalità dei personaggi, di evidenziare e descrivere la nobiltà d’animo dei

Duchi si riscontra la perfetta sintesi raggiunta da Piero della Francesca tra

il naturalismo fiammingo e la filosofia neoplatonica così diffusa in ambiente

centritaliano. Rifuggendo in maniera chiara l’ossessione per il particolare

fiammingo, che superava la percezione visiva per scendere nella descrizione di

ogni singolo particolare, perdendo di vista l’unità di intenti e l’unità del

mondo, Piero della Francesca utilizza gli eventi naturali per indagare sulla

realtà non semplicemente per descriverla. La vallata del Montefeltro, contro la

quale si stagliano le due figure, è l’infinitamente lontano verso il quale si

perde l’occhio ma che, bilanciandosi con l’infinitamente vicino della perfetta

descrizione fisiognomica dei duchi, isola, quasi cristallizzandoli, questi

ultimi dando loro il carattere di un’universalità che si manifesta nel ricorso

alla forma geometrica e ideale. Al di là del naso adunco e delle borse sotto

gli occhi, Federico è un cilindro perfetto, il viso un parallelepipedo

perfetto, il cappello un altro cilindro perfetto che ingloba una sfera perfetta

che corrisponde alla testa; al di là dell’attenzione verso le singole perle

della collana, dei nastri che decorano i capelli, anche Battista è un cilindro

perfetto, il suo collo un cilindro perfetto, la sue testa una sfera perfetta.

Il ricorso alla figura geometrica è la dichiarazione di assoluta fedeltà al

movimento neoplatonico da parte di Piero: la ricerca della forma geometrica

immutabile, essenza della realtà ma che senza di essa rischierebbe di rimanere

fredda e distaccata dal mondo degli eventi

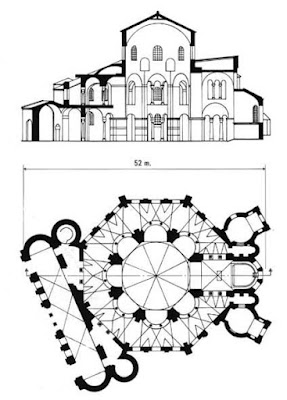

Pala Brera (Pala

Montefeltro o Sacra Conversazione)

L’opera è tra i massimi capolavori del ‘400, punto di

arrivo di una ricerca verso la definizione di uno spazio intelligibile e

misurabile, totalmente italiano, che vede la compartecipazione di architetti

come Brunelleschi e Leon Battista Alberti, scultori come Donatello, Verrocchio,

i Della Robbia, pittori come Masaccio, Ghirlandaio, Domenico Veneziano e altri.La

pala, realizzata tra il 1472 e il 1474, è specchio della maturità raggiunta da

Piero della Francesca e del suo definitivo apporto alla costruzione di una

cultura e coscienza italiana che ha, oramai, definitivamente assorbito la

lezione fiamminga ed esaltato le ricerche umanistico-spaziali di Leon Battista

Alberti e di Bramante.

L’opera è tra i massimi capolavori del ‘400, punto di

arrivo di una ricerca verso la definizione di uno spazio intelligibile e

misurabile, totalmente italiano, che vede la compartecipazione di architetti

come Brunelleschi e Leon Battista Alberti, scultori come Donatello, Verrocchio,

i Della Robbia, pittori come Masaccio, Ghirlandaio, Domenico Veneziano e altri.La

pala, realizzata tra il 1472 e il 1474, è specchio della maturità raggiunta da

Piero della Francesca e del suo definitivo apporto alla costruzione di una

cultura e coscienza italiana che ha, oramai, definitivamente assorbito la

lezione fiamminga ed esaltato le ricerche umanistico-spaziali di Leon Battista

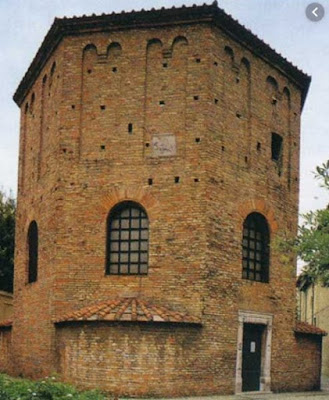

Alberti e di Bramante.Il ricorso alle opere dei massimi architetti del ‘400 italiano è qui sconfessato, il perfetto spazio architettonico, dove si trovano la Madonna col Bambino e i Santi, è mutuato direttamente dalle architetture albertiane di Sant’Andrea a Mantova e del Tempio Malatestiano di Rimini. Tale spazio, perfettamente definito, ospita il gruppo della Madonna con il Bambino steso sulle sue ginocchia e i Santi, ripetendo uno schema sempre più usuale e popolare in tutto l’ambiente italiano, ma realizzando una composizione assolutamente perfetta, dove in maniera eccezionale l’architettura e i personaggi si fondono armonicamente. Come nel Polittico della Misericordia la Vergine, attraverso l’apertura delle sue braccia che accompagnano il mantello rosso, crea un ambiente circolare dentro il quale si trovano i personaggi, allo stesso modo qui i Santi si sistemano attorno al trono della Vergine, ripetendo e ampliando, però, uno spazio già architettonicamente definito. Così come il luogo rappresentato da Piero corrisponde al transetto di una chiesa che, tramite una sorta di presbiterio quadrato, si collega a un’abside semicircolare, allo stesso modo i personaggi si dispongono secondo una serie di piani paralleli che vedono, in primo piano – ripetendo lo schema del transetto - la figura di Federico da Montefeltro inginocchiato in preghiera, quindi la Vergine in trono, esattamente sotto la cupola che è percepibile, seppur non visibile, grazie alla ingente quantità di luce bianchissima che si riversa sulle membrature e sui santi, che si dispongono esattamente attorno al trono, riprendendo e allargando la forma dell’abside. Appare chiaro che la corrispondenza tra la struttura architettonica e la disposizione dei personaggi non è casuale; Piero con quest’opera sembra affermare che non c’è una differenza tra le cose percepite ma che tutto è in realtà esperienza; esperienza naturale ed esperienza storica. Tale esperienza, intesa come attenzione verso le forme naturali, pur evidenziando l’immanenza della cultura fiamminga in Piero, è dall’artista sfruttata e superata nel suo immediato ricorso a forme geometriche e chiuse che, sospendendo ogni qualsivoglia azione o espressione, rimandano a forme primarie, assolute, estranee alla variabilità, che si concretizzano nei solidi geometrici. Tutto in quest’opera è somigliante a qualcosa di cui si ha esperienza; il volto di Ludovico da Montefeltro, la sua armatura, i visi dei santi e della Vergine… ma tutto è allo stesso tempo sospeso, senza azione e senza pathos, tutto è risolto in una sorta di assioma, di solido geometrico di una purezza cristallina di chiara ascendenza neo platonica. L’aderenza di Piero alla dottrina neoplatonica è espressa, ancora, nella scelta dei colori primari, non influenzati dalla quantità di luce che si riversa su di loro, quindi non naturali ma certamente ideali e, proprio per questo, più veri del vero come le forme, geometricamente perfette, quindi immutabili, quindi non verosimiglianti ma vere. A evidenziare in maniera definitiva questo assioma è la lampada a forma di uovo che pende dal catino absidale immediatamente alle spalle della Vergine. L’uovo, forma solida perfetta e ricca di significati simbolici che lo legano alla figura della Vergine evidenziando, chiaramente il suo essere Immacolata, quindi “piena di grazia”, oltre ad essere asse di simmetria dell’intera composizione, ponendosi esattamente sulla testa della Madonna e dando vita ad una linea immaginaria che passa attraverso il suo naso, quindi le mani e lungo l’ombelico del Bambino, in questo caso diventa anche il termine minimo di un rapporto formale e dimensionale che parte dall’abside (il cui catino è a forma ovoidale), per raggiungere, attraverso la forma chiusa della Vergine e tramite la sua testa, la figura dell’uovo pendente su di essa.

Commenti

Posta un commento